電子版教科書のご案内

彰国社では、既刊書籍、教科書の電子書籍化を進めております。

これまでに電子化した教科書を建築・土木のカテゴリー別にまとめました。カテゴリーの[02 建築設計製図]から[09 建築生産]までの8項目については、建築系の指定科目に基づき分類されています。今後も教科書の電子化が完了した書籍を、定期的にホームページに掲載していく予定です。

電子版の教科書は、丸善雄松堂の学校向け電子教科書配信サービス「Maruzen eText Service」にて販売しています。

下記リストにある電子版教科書の採用をご検討の方は、お名前・学校名・授業科目名・利用希望教科書名・受講学生数を彰国社(info@shokokusha.co.jp)、もしくは丸善雄松堂までご連絡ください。

00「ゼロからはじめる」シリーズ

原口秀昭 著

高校で習った物理・数学・化学のうち、建築に必要と思われる基本事項を中心にまとめている。理数系の教科が苦手な建築専攻の学生のための数学・物理再入門。理解を助けるイラスト付き。

原口秀昭 著

RC造建築のつくられ方や仕組みについての知識、設計や工事で最低限必要な知識を、278のQ&Aで紹介。内容の理解に役立つイラスト付き。学校では教わらないRC造建築の実学的基礎知識がトータルに身につく。

原口秀昭 著

初心者向けの木造建築の建て方、構法、仕上げなどをまとめたベストセラー。刊行から11年たったことで、合板をつかった根太レス構法や、ツーバイフォー構法の情報の増補など、より現場の実情を反映させるべく改訂の運びとなった。

原口秀昭 著

設備の姿図をなじみやすいイラストで表現し図面や理論を噛み砕いて、ごくごく基本的なことから専門的な知識まで、1問1答で答える決定的入門書。省エネや機器の規格の更新に対応した14年ぶりの改訂。

原口秀昭 著

ライト、マッキントッシュ、ガウディなど歴史的建築家のインテリアデザインの話題から、材料、納まり、金物など実践で役立つ基礎知識が、296のQ&Aでよくわかる。

原口秀昭 著

工程表の読み方、機械の名前や機能、地盤・躯体・内外装工事のポイントが網羅され、現場経験がない読者でも、一通り建築施工の流れと要点がつかめるようになっている。

原口秀昭 著

RC造とS造の構造に関する要素にしぼって○×形式でまとめたもの。各項目をわかりやすく整理し、建築を学ぶ学生はもちろん建築士試験の受験書としても好適。

原口秀昭 著

寸法体系やビルタイプごとの計画のポイントなど、範囲の広い建築計画学を、直感的にわかりやすいイラストと、丁寧な解説で手早く要点をおさえられるようになっている。

原口秀昭 著

空調・給排水・電気など、範囲が広く複雑な機器のシステム、機構を、直感的にわかりやすいイラストと、丁寧な解説で手早く要点をおさえられるようになっている。最新のJIS規格や省エネ指標を反映した第2版。

01 建築全般・共通

建築図解事典編集委員会 編

建築におけるさまざまなしくみを、図解という手法で明らかにしている。具体的には、構法に着目することが図解という手法の活用に有効であると考え、これを中心に内容を構成している。可能な範囲で、工法、機能、さらには環境や文化に関わる内容も取り込んでいる。建築を学ぶための必需品。

岩井一幸・奥田宗幸 著

住宅設計では、さまざまなヒューマンスケールに精通していなければならない。テーブルや椅子の寸法、ドアや階段、トイレやお風呂、ベッドや台所の棚、バリアフリーの知識もかかせない。住宅設計に必要な寸法をコンパクトにまとめた1冊。

篠原修 編

景観の基本概念から伝統風景、意味論、公共空間のデザインまで、豊富な資料でまとめた用語事典である。増補改訂第二版では、社会情勢に合わせて内容を見直すとともに、世界遺産の項目、景観関連年表を付け加えるなど,内容を充実させた。

東京農業大学造園科学科 編

第三版では、時代の動きに合わせて新たな語彙を追加し、従来の内容を加筆訂正して、総語彙数2800語の造園用語辞典とした。造園を学ぶ学生、造園関係者の知恵袋として広く活用できる内容となっている。

遠藤政樹・石原健也・今村創平・田島則行・多田脩二・藤木竜也 著

「建築を構想・計画し、表現する力」という意味を込めて、「建築のリテラシー」と名づけている。建築学の知識を組み替え、それを計画・設計する際の実践知へと変えることが、本書のねらいである。

02 建築設計製図

大脇賢次 著

はじめて建築製図を学ぶ人のために図面の描き方を丁寧に解説。木造、RC造、S造の基本図面の描き方とポイントを作図プロセスに沿って説明。さらに1章から3章まで十分な頁を割いている。

小杉 学 著

製図を学ぶ前に模型をつくることから始める教材。ものづくりの面白さに気づかせ、ある建築物を上から見たり横から見たり、さらには切断したときのイメージを頭の中に描き製図の勉強をすすめられるように、模型製作(立体)から建築製図(2次元)へのつながりをもたせ、分かりやすくまとめた。

本杉省三・佐藤慎也・山中新太郎・山﨑誠子・梅田 綾・長谷川洋平 著

線の意味を正しく理解し、表現することからはじめて、平・立・断面図の描き方、照明や椅子のつくり方、空間のデザインの練習、シェアハウスのデザインなどを通して、構想を具体化するための建築デザインの基礎を学ぶ。

川北健雄・花田佳明・三上晴久・倉知徹・水島あかね 編著

設計課題に取り組む学生のための指南書。敷地を読む、ヴォリュームで考える、機能を考える、空間の囲み方・支え方を考える、細部を考える、プレゼンテーション、の6つのステップを踏むことで、誰でも設計課題に対処できる。

小川 真樹・地引 重巳・ジェームス・ランビアーシ 著

「エスキス」は多くの学生にとっては、建築学科に入ってからはじめてきく言葉であり、何をするのかわからないということをきく。なにかを調べたり、スケッチを描いたり、模型をつくったり、断片的な行為が思考を深め、アイデアをまとめ、設計をブラッシュアップすることにつながる。

鈴木敏彦・杉原有紀 著

北欧のモダニズム建築の基礎をつくった巨匠、グンナール・アスプルンド、アルヴァ・アールト、アルネ・ヤコブセンの魅力あふれる作品を取り上げながら、「自然」をキーワードに北欧のトータルデザインの展開を読み解く。

鈴木敏彦・大塚 篤・関谷源次・小俣光一・武藤かおり・香川 浩 著

再評価高まる北欧モダニズムの中心にいるのが巨匠アールトである。本書は、「北欧の巨匠に学ぶ」シリーズの第3段。アールトの椅子「スツール60」、実験住宅「コエ・タロ」を題材に、その表現技法を学ぶ。

大塚 篤 著

機能や周辺環境等の諸条件を一旦横におき、純粋な「カタチ」の操作による空間づくりの発想・思考法を紹介。シンプルにカタチをみつめることで、どういった居場所や機能がわりあてられ、どのような生活がおくられているのかをひもとく。

鈴木敏彦+半田雅俊 著

住宅作家として定評のある著者の手がけた事例をとおして、「100年もたせる住宅をつくる」という視点をもとに、設計し竣工するまでを7つのプロセスで学ぶ。

是永美樹・大塚篤 著

矩計図の仕組み、描き方の基本的なルールとコツ、描き方の手順、部位の構成の仕方などの技術的な資料、空間の構成から矩計図で考えるべき点を整理してまとめた。

彰国社 編

さまざまな木造の解説書があるなかで、本書は在来木造構法のみを対象とし、しかも実用性を重視しているので、建築科学生の教科書としても、設計者の実務書としても利用価値が高い。

中山繁信 著

スケッチなら気軽に紙の上で手を動かせるのに、パースは遠近法という図法が複雑なため建築専攻の学生でも苦手意識がある人が少なくない。そこでこの本では「スケッチのように適当で」「コツをおさえた」パースの描き方を伝授する。

テラハウスCAD研究会 編著

基本的な操作を覚えることでAutoCADにより作図ができるようになるための教科書。バージョンが変わり設定が細かくなったりしているが、基本となるコマンドと操作は変わらないため、作業しやすい方法を新たなCAD画面を使って解説している。

Rhinoceros+Grasshopper 建築デザイン実践ハンドブック 第3版

ノイズ・アーキテクツ 編著

3Dアプリケーション「ライノセラス」とプラグイン「グラスホッパー」の機能のなかから、建築の実務ですぐに役立つものを厳選し、それらを使いこなすための知識と手法をギュッと詰め込んだ決定版

Rhinoceros×Python コンピュテーショナル・デザイン入門

三井和男 著

本書では、プログラミング言語Pythonの基礎、そしてPythonとRhinocerosを結びつけるコンピュテーショナル・デザインの方法を丁寧に指南する。

「折る」「詰む」のデザインとサイエンス

田中 浩也・舘 知宏 著

ものづくりの変容のなかで求められるコンピュテーショナル・デザインの基礎を学ぶ。デザインとサイエンスをつなぐ豊かさや楽しさを味わうことができる入門書である。

03 建築計画(計画・設計・歴史)

積田 洋・福井 通・赤木徹也・金子友美・鈴木弘樹・山家京子 著

魅力的な建築や都市空間を500点以上のカラー写真で紹介し、従前の平面計画的な視点にとどまらず、様々な雰囲気をもった3次元空間として建築計画をとらえることを目指した。

田中 直人 著

多様な人を理解することからユニバーサルデザインは始まります。常識の枠にとらわれず、新しい発想や解を創造しましょう。(著者より読者への一言)

伊藤雅春・小林郁雄・澤田雅浩・野澤千絵・真野洋介・山本俊哉 編著

1980年代以降、国が中心となる「都市計画」から地域・住民主動の「まちづくり」への大転換がはじまったという認識のなか、都市計画からまちづくりへの流れが事典のかたちにまとめられている。

前田英寿・遠藤 新・野原 卓・阿部大輔・黒瀬武史 著

ゼロから都市をつくるのではなく、既存の都市環境をつくりかえることが求められているいま、その重要度は高まっている。本書は、その経緯、理念、技法、実践に整理して平易にまとめた、アーバンデザインに関心のある人の入門書である。

陣内秀信・太記祐一・中島智章・星和彦・横手義洋・渡辺真弓・渡邊道治 著

西洋建築のダイナミックな変遷を、古代、中世、ルネサンス、バロック、新古典主義・19世紀の5つの章に分け、様式の発展史として紹介。

伊藤喜彦・頴原澄子・岡北一孝・加藤耕一・黒田泰介・中島智章・松本 裕・横手義洋 著

西洋建築史を様式変遷史ではなくリノベーションの重層としてとらえ、リノベーションの創造性という視点から西洋建築史を再考する。現代のリノベーションのコンセプトワークにも参考となる1冊。

04 建築環境工学

環境工学教科書研究会 編著

環境工学の基本的な知識にとどまらず、建築および建築環境を創造することになる建築系の学生に、ものの見方や考え方を身につけてもらうことを目的にまとめられたものである。

加藤信介・土田義郎・大岡龍三 著

人間と環境の調和をめざした環境設計の基本や、具体的な光の機能と照明設計の仕組み、暑さと寒さの関係など気候風土に適応した建築的工夫の大切さ、音環境の計画などを、図を用い、中学程度の物理や数学の知識で環境工学が学べるよう工夫している。

小林茂雄・中島裕輔・西村直也・古屋浩・吉永美香 著

従来の「原理の説明」「複雑な数式」が多用された建築環境の教科書と一線を画し、実際の生活に即した身近なテーマを用い、具体的な説明を盛り込む。

上野佳奈子・鍵直樹・白石靖幸・高口洋人・中野淳太・望月悦子 著

環境工学の基本と原理の解説に加え、目指すべき設計目標や、計画と制御手法までを解説する。法令・基準値を反映させた第2版。

05 建築設備

建築設備学教科書研究会 編著

建築設備の技術を網羅的に述べた建築設備の入門書、定番教科書。一口に設備と言っても電気設備、給排水・衛生設備、空気調和設備、防災設備、情報設備まで多岐にわたるので、総勢54人の執筆人が分担している。

「建築の設備」入門編集委員会 編著

建築計画と一体で建築設備を考えることができるような解説を目指したのが本書の大きな特色である。法規や基準の改定の反映を追補し、汎用されはじめたシステムや将来制度化が見込まれる考え方の解説を加えた。

06 構造力学

岡田 章・宮里直也 著

章ごとにまとめられたポイントを理解し、問題を解きながら理解を確実なものにする構成。解き方のメソッドに従えば誰でも問題が解け、理解も深まり、知らないうちに一級建築士の問題が楽々解けるようになる。

岡田 章・宮里直也 著

『くわしすぎる 構造力学演習 Ⅰ M・Q・N図編』に続く2冊目。「図解法と変形」について学ぶ。章ごとにまとめられたポイントを理解し、問題を解きながら理解を確実なものにする構成。

07 建築一般構造

白井伸明・長沼一洋・清水泰・田嶋和樹・堀川真之 著

日本独自の展開を遂げた鉄筋コンクリートの歴史から紐解き、材料(物性)、構造的な特徴を押さえ、鉄筋コンクリート建物の設計に必要な梁、柱、各部材の抵抗機構と断面算定法を学ぶ。

08 建築材料

野口貴文・今本啓一・兼松 学・小山明男・田村雅紀・馬場英実 著

一から建築を学ぼうとする学生が建築の素材にこだわり使いこなしていくために知っておくべき基本事項について解説した教科書。素材の科学的知識から建築のデザインへとつながるように構成されている。

庫川尚益 著

建築構法には、木造、RC、S造といったものがあり、単にそれらの特徴を縦割りに学ぶのではなく、建築各部位にはどういった目的、性能があるのかを理解し、それを実現・担保するには、どのような構法を選択し、それはなぜなのか?という理由を問いかける。

09 建築生産

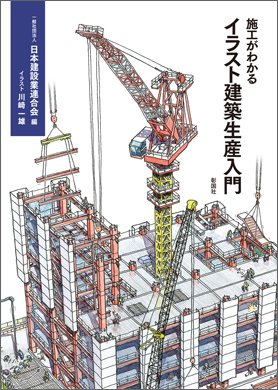

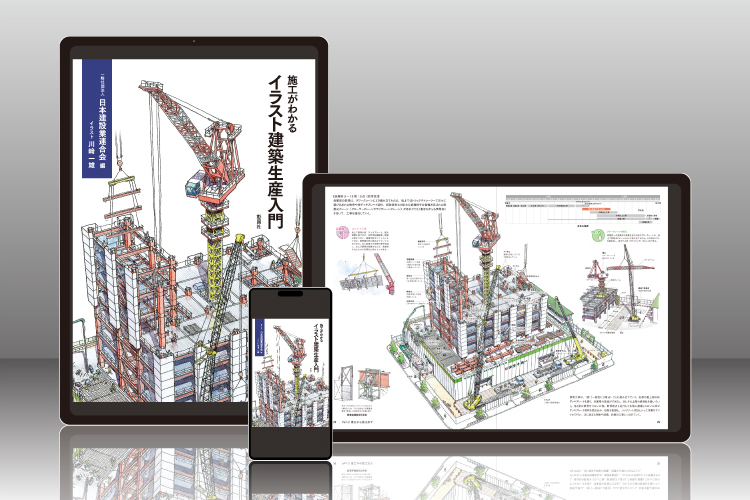

一般社団法人 日本建設業連合会 編 川﨑一雄 イラスト

ひとつの建築物が出来上がる過程を柱に、各工事のポイントを解説しながら人と技術のかかわりをイラスト中心にまとめ、建築生産への理解をわかりやすく紹介する。800点を超すイラストはすべて描き下ろし。

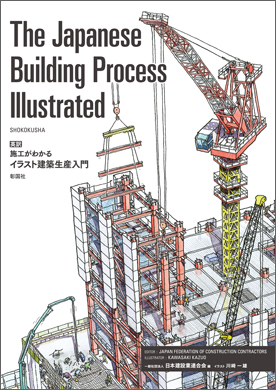

The Japanese Building Process Illustrated 英訳 施工がわかるイラスト建築生産入門

一般社団法人 日本建設業連合会 編 川﨑一雄 イラスト

建築生産のわかりやすい教科書として大好評を博した『施工がわかるイラスト建築生産入門』を英訳したもの。

雨宮幸蔵・新井一彦・池永博威・長内軍士・加藤亮一・河合弘泰・倉持幸由 著

実務に就いても仕事で活用できる、施工管理全般と各種工事管理の要点をまとめた建築施工の教科書。各種工事の冒頭に工程フロー、欄外になじみの薄い用語や重要語の解説、本文には豊富な図版と写真を載せ、わかりやすく解説している。

佐藤考一・角田 誠・森田芳朗・角倉英明・朝吹香菜子 著

建築の初学者に向け、日本経済を支える産業分野のひとつ「建築生産」の特質を多くの図表とコンパクトな文章で概説。

10 住居学

図解住居学編集委員会 編 岸本幸臣・吉田高子・後藤 久・渥美正子・大野治代・中林 浩・高阪謙次・小倉育代 著

住居は生活する場であるという視点に立って、住まいのあり方を図解中心にまとめた「図解住居学」シリーズの1巻。

林 知子・大井絢子・林屋雅江・前島諒子・塚原領子・林 美樹・濱田ゆかり 著

暮らしのテーマを8つに分け、人間が築き上げてきた歴史や文化、人間が健康で幸せに暮らせる住まいと住環境づくりに焦点を当てた教科書の新訂第二版。

11 インテリア

インテリアデザイン教科書研究会 編著

第二版では、設備や技術、設計事例を見直し、新しい事例に置き換えている。また自然エネルギーの活用を考えて室内環境を計画するという視点と、家族や社会の変化に伴う生活の変化についての視点も第二版では加味している。

渡辺秀俊 編/内田青藏・奥平与人・木村戦太郎・小原二郎・佐野友紀・谷口久美子・土田義郎・鳥井貴正・花田愛・久木章江・丸茂みゆき・宮宇地一彦・柳澤要・湯澤幸子・渡辺秀俊 著

インテリア計画に必要な基本知識と表現方法をまとめた、初学者のための教科書。

12 土木・造園

一般社団法人 日本建設業連合会 編 /イラスト 岩山仁

橋・ダム・トンネルなどの世界に誇るべき日本の土木技術を、800点を超える緻密なイラストで解説。土木工事のポイントや技術者の姿など、ものづくりの醍醐味をイラストを通して体験することができる。

高橋 裕 著

明治以降の日本の土木史を概観するために欠かせない1冊。4章立てだが、「3 明治維新から第二次世界大戦までの土木技術の近代化」と「4 第二次世界大戦後の土木事業の発展」に多くの頁が割かれている。

清水泰弘 編著

「JIS土木製図基準」に基づいて、図面の描きかたのきほんを詳細に解説した教科書。基本的な土木製図基準のほか、鋼構造物、コンクリート構造物に関する製図と土木CAD製図基準を網羅している。

13 その他

戸沼幸市 著

20世紀末における社会を、尺度論の立場から批判し、人間人体の基本的尺度性を、身体尺・歩行尺・感覚尺および時間尺として明確化。それらが環境をつくるうえでの物差しであることを確認するものである。